「痩せたいけどお酒は飲みたい……」そんな悩みに共感する人は少なくありません。

実は、ちょっとしたルールを守るだけで、ダイエットとお酒を上手に両立できるのです。

本記事では、太らないお酒の選び方や飲み方を徹底解説します。無理せずカロリーを抑えながら、楽しい晩酌タイムを過ごすコツも学んでいきましょう!

記事の権威性

[adcode]

お酒が太る原因とは?ダイエット中に知っておくべき基礎知識

アルコールのカロリーと分解の仕組み

アルコールは1gあたり7kcalと、炭水化物やタンパク質(1gあたり約4kcal)よりも高めのカロリーを持っています。

そのため、同じ量を摂取してもカロリーが高くなりやすく、ダイエットの妨げになる大きな原因の一つです。さらに、アルコールは肝臓で分解される際に最優先で処理されるため、脂肪の燃焼が後回しになってしまいます。

脂肪は後回しになるだけでなく、アルコールの分解には時間がかかるため、長時間にわたって代謝が滞る状態が続くのです。結果的に、体内の余分なエネルギーが蓄積されやすくなり、太りやすい状態を引き起こします。

食欲増進効果とおつまみの影響

アルコールには食欲を増進させる作用があるといわれており、飲むとつい高カロリーなおつまみを欲してしまいがちです。

たとえば、揚げ物や濃い味付けの料理はカロリーが高い上に、アルコールとの相性も良く、総摂取カロリーを大幅にオーバーさせる原因になります。

また、アルコール自体が空腹感を高めることがあるため、いつも以上に食べ過ぎてしまうケースも少なくありません。

ダイエット中にお酒を楽しみたい場合は、まずはおつまみの選び方に気をつけ、低カロリーかつ高タンパクの食材を優先するなど工夫が必要です。

休肝日の重要性

ダイエットを成功させるためには、肝臓の機能をしっかりと働かせることが不可欠です。

アルコールの分解は肝臓に大きな負担をかけるため、毎日お酒を飲み続けていると肝臓の分解能力が低下し、脂肪燃焼も滞りやすくなります。そこで活用したいのが「休肝日」です。

週に1~2日でもアルコールを摂取しない日を作ることで、肝臓を休ませ、代謝機能を取り戻すことができます。適

度に休肝日を設ける習慣があれば、ダイエット中でも上手にお酒を楽しみつつ、健康的なペースで体重管理を行いやすくなるでしょう。

[adcode]

太らないお酒の選び方:蒸留酒 vs 醸造酒

蒸留酒とは?

蒸留酒とは、発酵した液体をさらに蒸留してアルコール分を抽出したお酒のことで、焼酎やウイスキー、ウォッカ、ジンなどが代表的です。

これらは糖質がほぼゼロに近いものが多く、「太りにくいお酒」としてダイエット中に選ばれることが少なくありません。ただし、カロリー自体は存在するため、量を飲み過ぎればトータルのエネルギー摂取が増える点には注意が必要です。

飲み方のコツとしては、水割りやお湯割りにするとアルコール度数を下げつつ、満足感を得られます。ウイスキーなら、炭酸水で割るハイボールもおすすめです。

どれもスッキリとした味わいで飲みやすく、アルコール量の調整がしやすいのが魅力といえます。

醸造酒の特徴

ビール、日本酒、ワイン、チューハイなどは「醸造酒」と呼ばれ、果実や穀物の糖分を酵母で発酵させることでつくられます。これらは糖質量が比較的高い傾向にあり、飲み過ぎるとダイエットの大きな妨げとなる可能性があります。

一方で、最近は「カロリーオフ」「糖質オフ」と謳った商品も増えており、うまく活用すれば通常の醸造酒よりもエネルギー摂取を抑えやすくなります。

たとえばビール好きの方は、各メーカーが出している糖質オフビールを選ぶことで、ダイエット中でも負担を軽減しながら楽しめるはずです。

また、ワインにはポリフェノールなどの健康面で注目されている成分も含まれていますが、飲み過ぎると結局カロリーオーバーに繋がるので量には注意が必要です。

飲む量・頻度が重要

どれほど糖質が少ない蒸留酒であっても、過度に飲めばカロリーオーバーになるのは否めません。お酒の摂取カロリーを考える上で重要なのは、種類だけでなく「どのくらいの量を、どのペースで飲むか」という点です。

特にダイエット中は、一回の飲酒量をあらかじめ決めたり、ゆっくりと飲むことで摂取カロリーを抑えやすくなります。

また、週に何度飲むかという頻度も大切です。毎日飲酒する習慣がある場合は、週に1~2日の休肝日を設けることで肝臓を休ませ、代謝機能を維持しながらダイエットの進行を妨げにくくします。

結局のところ、お酒を飲むときは「過剰摂取を避ける」という基本ルールを守ることが、太らないための最大のポイントになるのです。

[adcode]

ダイエット中に守るべき5つのルール

1.適量を知る

ダイエット中でもお酒を楽しむ場合には、まず1日のアルコール摂取量の目安を把握することが大切です。

たとえば、厚生労働省が推奨する適正飲酒量は、「1日平均純アルコール量20g程度」とされていますが、個人差があるため、自分の体重や体質に合わせた量を見極める必要があります。

飲みやすいからといって量を増やし過ぎると、カロリーオーバーや代謝の低下を招きやすいので注意しましょう。

2.休肝日を設ける

肝臓はアルコールの分解を担当しており、毎日お酒を飲むと肝臓に大きな負担がかかります。

週に1~2日、まったくお酒を摂取しない「休肝日」を設けることで、肝臓を休ませることができ、ダイエット中の代謝を維持しやすくなります。

もし飲み会が続いてしまった場合は、その翌日を休肝日に設定するなど、できるだけ負担を軽減する工夫を取り入れましょう。

3.食べる順番とおつまみ選び

お酒を飲む際に気をつけたいのが、食べる順番とおつまみの内容です。最初にサラダやタンパク質を摂ることで、血糖値の急上昇を防ぎ、食欲をコントロールしやすくなります。

具体的には、枝豆や鶏むね肉、豆腐などのヘルシーな食材を中心にすると、カロリーを抑えながら満足感も得られます。

高脂質・高糖質なおつまみを避けるだけでも、ダイエットへの悪影響を最小限に抑えることができます。

4.水分補給をこまめに

アルコールには利尿作用があり、体内の水分が不足しやすくなります。お酒を飲む合間に水や炭酸水をこまめに摂取すれば、脱水の予防になるだけでなく、飲み過ぎ防止にも一役買います。

さらに、水分と一緒にミネラルやビタミンなどを摂ると、翌日の体調管理にもプラスになるでしょう。

5.締めの炭水化物を控える

お酒を飲んだ後、シメのラーメンやご飯ものを食べる習慣は、ダイエットにおいて大きな落とし穴です。夜間のドカ食いは、エネルギーを使い切れずに脂肪として蓄積しやすい状態をつくります。

どうしてもお腹が空いている場合は、スープやサラダなどカロリーの低いものを選択し、余計な摂取カロリーを抑える意識を持つことが重要です。

[adcode]

おすすめのお酒の飲み方はこれ!

ハイボールでカロリーカット

お酒の中でもカロリーを抑えやすいとされるのが、ウイスキーを炭酸水で割ったハイボールです。ウイスキーは蒸留酒の一種で、糖質が少ないことが特徴といえます。

そこに甘味のない炭酸水を合わせることで、爽快感を楽しみながら余計なカロリーを増やさずに済むのが魅力です。割り材に甘いシロップやジュースを使わないようにすると、さらにカロリーをカットできます。

アルコール度数を調節しながら飲むことで、ダイエット中でも無理なく楽しめるでしょう。

焼酎の水割り・お湯割り

焼酎は糖質がほぼゼロに近く、ダイエット中でも選びやすいお酒として知られています。特に水割りやお湯割りにすると、アルコール度数を下げながら風味の変化を楽しむことが可能です。

たとえば、水割りにすることでクリアな味わいになり、お湯割りだと香りが立って、ほっこりとした飲み口になります。

温度による味の違いを体験しながら、ゆっくりと味わうことで飲み過ぎ防止にも繋がります。

糖質オフビール・チューハイ

「どうしてもビールやチューハイが好き」という方には、メーカー各社が出している「糖質オフ」「カロリーオフ」タイプの商品がおすすめです。

これらの商品は通常のビールやチューハイと比較して糖質やカロリーが抑えられており、ダイエット中でも比較的取り入れやすい設計になっています。味のバリエーションも豊富で、自分の好みに合った商品を選びやすい点も魅力といえます。

ただし、やはり飲み過ぎればカロリーは増えてしまうので、適量を意識することが大切です。

赤ワインの適量嗜好

醸造酒である赤ワインは、糖質が含まれているため油断は禁物です。しかし、ポリフェノールなどの健康面で注目される成分も多く、「体に良いお酒」として認知されることも多いのが事実です。

ダイエット中に取り入れる場合は、グラス1~2杯程度に抑えるのが理想的でしょう。味わいをしっかり楽しみながら少量を飲むことで、心身のリラックス効果も期待できます。

食事との相性も良い赤ワインは、上手に量をコントロールしながら取り入れてみてください。

[adcode]

痩せたい人が気をつけたい「NG習慣」

空腹状態での一気飲み

空腹のままお酒を飲むと、血糖値が急上昇し、その後の食欲コントロールが難しくなります。

特に、おつまみなしでアルコールを摂取すると、身体が糖分やカロリーを求めてしまい、高カロリーの料理やスナック菓子に手を伸ばしがちです。

こうした事態を防ぐためには、お酒を飲む前や同時に、適度なタンパク質を摂取することがおすすめです。

たとえば、鶏むね肉や豆腐、魚介類といった低脂質・高タンパクの食材を少しでも口にしておくことで、血糖値の安定と飲み過ぎ防止に繋がります。

深夜の暴飲暴食

「夜遅くに帰宅して、そこからお酒と食事を楽しむ」という習慣は、ダイエットにとって大きなリスクです。

就寝前に大量のカロリーを摂取すると、身体がエネルギーを消費しきれず、脂肪として蓄積されやすくなります。また、寝る直前の飲酒は睡眠の質を下げる可能性が高く、ホルモンバランスの乱れによる太りやすい状態を招くこともあります。

仕事や付き合いでどうしても夜遅くなる場合は、軽めのおつまみやノンアルコール飲料で済ませるなど、カロリーやアルコール摂取量を意識する工夫が重要です。

毎日のルーティン化

「毎日お酒を飲まないと落ち着かない」という状態は、ダイエットを阻むばかりか、アルコール依存のリスクも高めます。そこでぜひ取り入れたいのが、週に1~2日程度の休肝日を設けるという習慣です。

休肝日があれば、肝臓を休めると同時に、精神的にもお酒なしで過ごせる日常に慣れるきっかけとなります。

飲む日にメリハリをつけることで、無意識のうちに摂取していたカロリーを見直すことにも繋がり、結果的にダイエットの継続と成功率を高める効果が期待できます。

[adcode]

まとめ:お酒は賢く飲むことが大切!

ダイエット中でもお酒を楽しむためには、まずアルコールの高いカロリーや分解メカニズムを理解し、蒸留酒や糖質オフ商品などを賢く選ぶことが大切です。

さらに、週に1~2日の休肝日を設け、適度な量と食事内容を意識すれば、無理なく理想の体型を目指すことができます。ぜひお酒と上手に付き合ってくださいね。

参考資料

キリンホールディングス「適正飲酒のススメ」

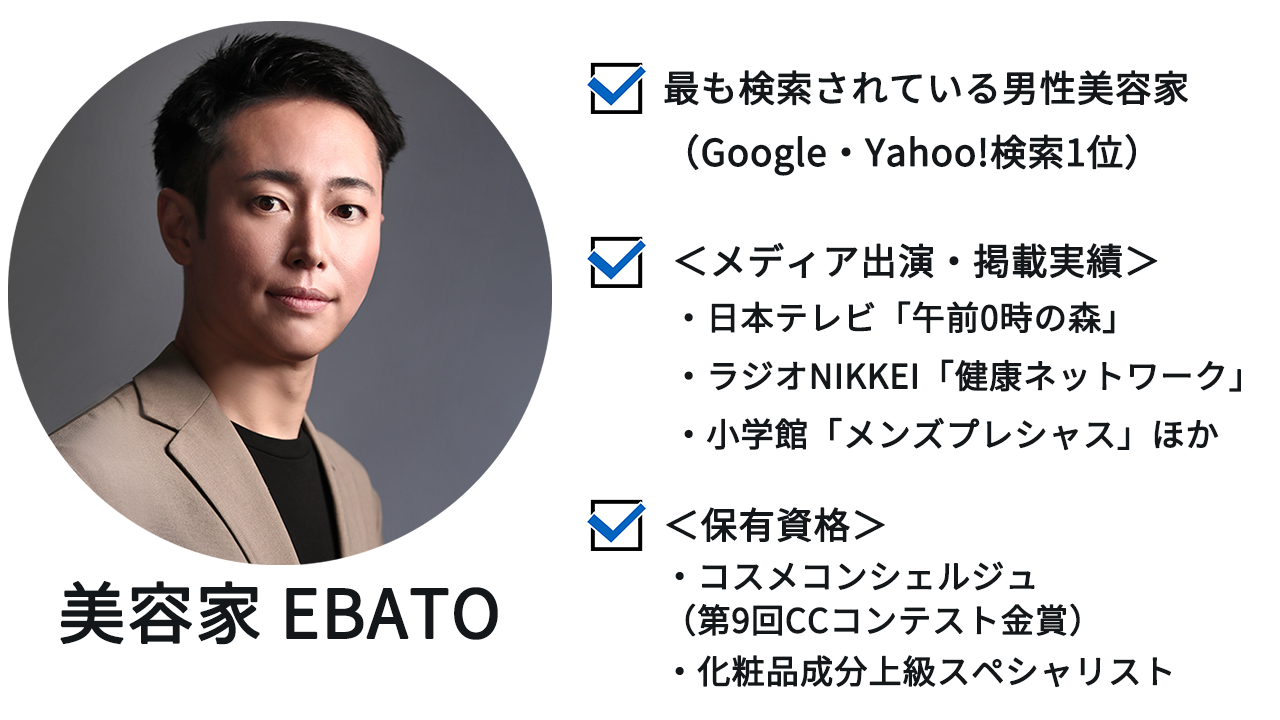

WRITER この記事の著者

EBATO メンズ美容家

1987年・千葉県出身。ITエンジニアから未経験の美容業界に転身し、大手化粧品メーカーにて美容部員として3年間従事。1万人以上の肌悩みと真摯に向き合い、一人ひとりに合った美容法の提案を行う。美容家として独立後、メンズ専門美容ブログ「Men's Beauty Design Lab」を開設。300本以上の記事を自ら執筆し、総読者数は10万人を超える。現在はテレビやラジオ、美容誌などの各種メディアに多数出演。執筆や講師業、化粧品・美容ギアのプロデュースなど活動は多岐にわたる。保有資格:日本化粧品検定特級コスメコンシェルジュ、化粧品成分検定1級。受賞歴:第9回コスメコンシェルジュコンテスト金賞。